home |

Facteurs de pianos en France

Ignace PLEYEL

à Paris

(°1807)

![]()

1827 – 1855

![]()

![]()

|

|

1834 |

![]()

N'occupant alors que trente et quelques ouvriers,

elle en a depuis augmenté le nombre à plus de deux cent cinquante, qui

confectionnent plus de mille pianos par an.

Un tel succès ne peut être

dû qu'une qualité supérieure de ses instrumens.

Le mécanisme anglais, comme nous l'avons déjà dit, était toujours

renommé pour su solidité, mais l'inconvénient de rendre la touche

difficile a manier, s'opposait

beaucoup à fou succès dans d'autres pays que l'Angleterre.

Le clavier,

il est vrai, parle avec précision, mais pour le faire parler, il faut

une main vigoureuse qui n'est pas le partage de tout artiste ou amateur.

Adopter ce mécanisme pour des instrumens français, c'était se mettre

dans la nécessité de le perfectionner : voilà ce qu'ont tenté MM. Pleyel,

et en quoi ils ont parfaitement réussi.

Leurs pianos, rivalisent pour le

son avec les meilleurs pianos anglais, et leur sont supérieurs pour la

facilité de la touche. Depuis quelques années, MM. Pleyel ont introduit

plusieurs modifications dans la construction de leurs pianos.

La table

d'harmonie, partie la plus importante des instrumens parce que c'est

d'elle que dépend la qualité de son, est quelquefois exposée à se fendre

ou à se gercer.

Pour prévenir cet accident, on a imagiué delà doubler.

Le premier, que nons sachions qui ait eu cette idée, fut un facteur de

Brunswick, nommé Lemme (père) qui, devant, en 1771, envoyer un piano à

Batavia, craignit qu'une table ordinaire ne pût résister aux variations

de la température dans un si long voyage.

Il colla deux tables en bois

de sapin l'une sur l'autre, de manière à ce que les fibres de chacune,

posées transversalement, se prêtassent une résistance mutuelle.

Depuis

lors plusieurs facteurs ont suivi ce procédé. MM. Pleyel, voulant donner

à leurs tables d'harmonie le plus de solidité possible, ont, depuis

1830, adopté un mode de placage en bois d'acajou ou autre.

Tous leurs

instrumens, confectionnés depuis, tant pianos que harpes, en sont munis,

et un grand nombre de pianos, expédiés pour l'Amérique, leur ont protivé

jusqu'ici la bonté de leur procédé.

MM. Pleyel ont exposé six pianos

d'un extérieur élégant et d'une excellence qualité :

Un piano à queue à

sept octaves, dont la construction intérieure est en fer fondu, et le

sommier prolongé aussi en fer.

Deux pianos carrés de six octaves

et demi, le sommier également prolongé en fer.

Tous les pianos carrés

sont sur des X à bascule qui maintiennent l'instrument toujours

d'à-plomb, et l'usage de ces X devient général depuis l'expiration du

brevet, que MM. Pleyel avaient pris pour cette invention.

Deux petits

pianos verticaux, appelés pianino, genre d'instrument dont la

construction diffère des pianos droits, et qui a été importé

d'Angleterre en 1830.

Ces instrumens d'un petit volume, se recommandent

par la qualité du son. Un grand piano vertical à deux cordes et six

octaves et demie. Il a une construction particulière en

ce que les cordes et la mécanique sont placés derrière la table

d'harmonie, qui renvoie ainsi directement le son en dehors."

Gazette

musicale de Paris, Volume 1, 1834 - Voir

![]() LEMMÉ

LEMMÉ

![]()

![]()

La seule modification qu'il ait apportée dans la structure de ces instruments, consiste à plaquer les tables sonores de sapin, avec un bois dur, tel que l'érable ou l'acajou, pour les rendre moins faciles à se fendre. Cette innovation n'est pas heureuse.

En effet, le sapin a de tout temps été considéré comme le bois le plus convenable pour les tables sonores: qualité qu'il doit problablement à ses fibres alternativement molles et dures, qui, par leur succession régulière, contribuent beaucoup à renforcer le son des cordes vibrantes.

En 1827, M. Pleyel et compagnie obtinrent la récompense du premier ordre, principalement pour leurs pianos unicordes : en se bornant depuis, comme nous l'avons dit, à la confection des pianos imités de l'anglais, ils ont par degrés élevé la plus grande fabrique de pianos que possède la France; dans la seule année 1833, ils ont construit 563 instruments.

Le jury, prenant ce succès commercial en considération, accorde à M. Pleyel le rappel de la médaille d'or." Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française exposés en 1834, Charles Dupin, p. 285-286

![]()

![]()

Ces harpes étaient très-bien construites; le mécanisme qu’avait adapté M. Dizi, l’un des associés de cette maison, est remarquable par son extrême simplicité.

Du reste, la fabrique de MM. Pleyel et compagnie est importante par la multiplicité de ses produits; c’est une des plus étendues pour les pianos, que possède la France; en 1823, elle n’en versa pas moins de 563 dans le commerce.

A raison de son importance, le jury a rappelé la médaille d’or qui lui fut décernée en 1827.

L’un de ses principaux chefs, M. Pleyel (Camille), a aussi été décoré de l'ordre royal de la légion-d'honneur." Le musée artistique et industriel : exposition 1834, p. 199

![]()

![]()

-

Un piano à queue à sept octaves, bois de courbaril, construction intérieure en fer fondu, a sommier prolongé én fer.-

Un piano carré à trois cordes, six. octaves et demie, en racine de frêne, sommier prolongé en fer.-

Un piano carré à deux cordes, six octaves et demie (grand patron)-

Un piano carré à deux cordes, six octaves (petit patron).Ces pianos carrés sont tous sur des x à bascule qui maintiennent l'instrument toujours d'aplomb. Ce mode de pieds, dont MM. Ignace Pleyel et compagnie sont les inventeurs et pour lequel ils avaient un brevet d'invention, a été depuis imité par presque tous les facteurs. Il se recommande par son élégance autant que par sa solidité.

- Un grand piano vertical à deux cordes

, six octaves et demie, bois de palissandre, d'après un nouveau système de construction qui, en plaçant la mécanique et les cordes derrière la table d'harmonie, donne au son une plus grande intensité et une grande pureté, résultant de ce que rien ne s'interpose entre les vibrations de la table d'harmonie et l'oreille.-

Un petit pianino à deux cordes, six octaves, bois de palissandre;-

Un grand pianino à deux cordes, sept octaves, bois de calliatour.Ce genre d'instrument, dont la disposition verticale des cordes et la mécanique sont complétement différens des pianos appelés droits, a été importé en France par MM. Ignace Pleyel et compagnie, en 1830, et leur pureté de son, ainsi que la perfection du clavier, ont assuré depuis lors leur succès. Dans le pianino à sept octaves, on est parvenu à vaincre une difficulté qui paraissait presque insurmontable, celle de faire rendre l'ut grave de l'extrême basse à une corde qui, par sa position verticale, ne peut avoir que 35 pouces de longueur, lors que dans le piano à queue, elle en a ordinairement 65.

-

Harpes à double mouvement, à quarante-quatre cordes, mécanique simplifiée et perfectionnée, par F. Dizi.Une harpe à double mouvement, dans laquelle M. Dizi a introduit un nouveau système de position des pédales pour faciliter l'étude et le jeu de cet instrument. (Voir la notice spéciale sur cet important perfectionnement.)

Tous les instrumens ci-dessus sont à table d'harmonie plaquee. Cette application d'un placage à la table d'harmonie faite par MM. Ignace Pleyel et compagnie, qui ont obtenu un brevet d'invention de quinze ans en 1830, pour but d'empêcher la table de fendre ou de gercer, ce qui arrive si frequemment dans les pianos et les harpes ordinaires.

L'excellence de ce procédé est maintenant constatée par l'expérience, M. Ignace Pleyel et compagnie ayant l'ait depuis cette époque plus de quinze cents pianos et de cent harpes dans lesquels il n'est pas arrivé le plus léger accident à la table d'harmonie." Notice des products de l'industrie française, 1834, p. 15

![]()

![]()

![]()

![]()

Le calliatour et le courbari sont de teintes rapprochées de celles du palissandre, mais mieux veinés et d'un aspect plus animé. L'acajou chenillé est moins rouge, moins veiné, et plus chaud que l'acajou ordinaire.

Le choix de ces bois et la belle

simplicité du dessin de ces meubles nous paraissent mériter les plus

grands éloges."

L'industrie,

Stéphane Flachat, 1834, p. 95

![]()

![]()

lle fut fondée par M. Pleyel à l’aille d’ouvriers anglais on avait fait venir de Londres ; aussi les instrumens de cette fabrique ont-ils conservé le mécanisme anglais, mais amélioré de manière à ce que les touches s’enfoncent moins et offrent plus de facilité, à l’exécutant, facilité que l’on ne trouve pas, comme enacun sait, dans les pianos anglais, quelle que soit d’ailleurs leur Perfection. Les instrumens exposés par ce facteur ont un son Plein et harmonieux.

M. Pleyel commence depuis quelque temps a construire des instrumens d’une forme plus petite auquel il donne le nom de pianino ou petit piano.

Il en fait de deux sortes qu il distingue par le nom de grand pianino, ce qui veut dire grand petit piano et de petit pianino ou petit petit piano. Sans n arrêter à ces singulières dénominations, j’ajoute que ces ins inuons ont un son très agréable et qu’ils doivent convenir à tous veux qui ne peuvent disposer d’un grand espace." La Quotidienne, 27/06/1834, p. 3 (retronews.fr)

![]()

Plusieurs pianinos à 7 octaves, où, malgré la

position verticale des cordes, l'ut grave de l'extrême basse sort bien."

Mémorial

encyclopédique et progressif des connaissances ..., Volumes 4-5,

François Malepeyre, 1834, p. 243

Deux pianos carrés de six

octaves et demi, le sommier également prolongé en fer. Tous les pianos

carrés sont sur des X à bascule qui maintiennent l'instrument toujours

d'à-plomb, et l'usage de ces X devient général depuis l'expiration du

brevet, que MM. Pleyel avaient pris pour cette invention.

Deux petits

pianos verticaux, appelés pianino, genre d'instrument dont la

construction diffère des pianos droits, et qui a été importé

d'Angleterre en 1830.

Ces instrumens d'un petit volume, se recommandent

par la qualité du son. Un grand piano vertical à deux cordes et six

octaves et demie. Il a une construction particulière en ce que les

cordes et la mécanique sont plaçés derrière la table d'harmonie, qui

renvoie ainsi directement le son en dehors.[...]"

Gazette musicale

de Paris, Volume 1, 1834, p. 220

La maison Pleyel ne manque pas non pins de réputation. Un exécutant

habile, M. Kalkbrenner, la dirige par de sages conseils, et se sert

avantageusement de son influence de professeur. A la dernière

exposition, M. Pleyel obtint une médaille pour ses pianos unicordes,

c'est-à-dire à une seule corde.

On crut un moment que ces pianos, dont le son tenait quelque peu de

l'harmonica, l'emporteraient sur tous les autres ; mais bientôt, a ia

surprise générale, la nouvelle invention tomba dans un profond discrédit

dont elle ne s'est point relevée.

Les pianos ne tenaient point l'accord ; les cordes se cassaient ;

l'harmonie en était désagréable, les sons criards et confus, et M.

Pleyel prit le sage parti de les abandonner.

Il a donné depuis lors une grande extension à sa fabrication ordinaire,

et il expose cette année plusieurs pianos de différentes dimensions,

notamment un piano vertical qui nous a semblé le plus remarquable de

cette forme qu'il y ait à l'exposition.

Que dirons-nous, maintenant, de tous les autres facteurs, dont les

produits figurent dans la galerie des beaux-arts ! Il n'y en a peut être

pas un seul qui n'ait la prétention d'avoir trouvé la pierre

philosopbale de la fabrication.

Pour un changement dans la position d'une cheville, pour la substitution

du feutre à la laine ou de la laine au feutre, dans la garniture des.

étouffoirs, pour avoir aggrandi ou déformé la table d'harmonie, pour

avoir mis du cuivre où d'autres mettaient de l'acier, et de l'acier où

quelques-uns mettaient du cuivre, chacun a cru devoir prendre un brevet

d'invention, et s'est imaginé qu'il avait bouleversé la fabrication de

fond en comble.

De là vient cette foule de novateurs plus ou moins heureux, qui

s'intitulent brevetés du gouvernement, comme si un brevet signifiait

autre chose que la prétention à une découverte, le gouvernement ne

garantissant rien, si ce n'est que vous lui avez payé 500, 1,000, ou

1,500 francs pour avoir l'autorisation de vous vanter.

Aussi chaque jour voit croître d'une manière effrayante le nombre des

brevets que l'administration accorde de la façon la plus débonnaire,

comme les permis de port-d'armes, parce qu'elle en retire un revenu

considérable.

Nous ne ferons donc aucune mention de tous les brevetés qui inondent

l'exposition, persuadés que nous sommes que sur cent prétendues

inventions, il n'y en a pas une qui soit réelle et véritablement

importante. Un auteur anglais, qni a signalé avec beaucoup d'esprit les

abus du brevetage, a dit qu'il était persuadé que si quelqu'un demandait

une patente « pour manger les » asperges par le gros bout », le

gouvernement l'accorderait, et qu'on trouverait aussi des avocats pour

plaider en contrefaçon.

Toutefois, parmi la foule des exposons de pianos, brevetés ou non

brevetés, nous en avons remarqué plusieurs qui se distinguent par le

soin qu'ils ont apporté à la fabrication de ces instrumens."

Le Constitutionnel, 13/06/1834, p. 3

(gallica.bnf.fr)

Exposition des produits de l’industrie française.

On peut juger de l’importance qu’a acquise celte branche

d’industrie, puisque ces fabricans, qui n’ocupaient en 1827, à l’époque

de l’esposition où ils obtinrent une médaille d’or, que 25 à 30

ouvriers, en emploient aujourd’hui 250, et livrent annuellement au

commerce 900 à 1,000 pianos, dont 100 environ sont exportés

principalement aux Etats-Unis, où ils luttent avec avantage contre les

pianos anglais.

Les instrumens que cette maison à exposés celle année sous le n.°

25, sont au nombre de sept de différentes grandeurs. Les principaux

perfectionnemens dont ils ont élé l’objet consistent 1.° dans un nouveau

système de construction des tables d’harmonie plaquées, qu’ils

appliquent également aux harpes et qui les empêche de fendre et de

gercer.

Ce procédé, pour lequel ils ont obtenu un brevet de quinze ans et

dont l’expérience a sanctionné l’emploi, loin dénuire à la sonorité de

’instrument lui donne au contraire une qualité de son plus ronde, plus

harmonieuse, surtout aux notes de dessus ; il ajoute aussi à l’élégance

de l’instrument. La mécanique qu’emploient MM. Pleyel est la même dans

leurs pianos à queue et carrés, et cette mécanique, garnie en cuivre et

d’une extrême simplicité, est celle qui présente le plus de garantie de

solidité, en même temps que la réparation en est très facile.

Par un procédé également de leur invention, ces fabricans

maintiennent le piano carré dans un état constant d’aplomb. Leur procédé

est imité aujourd’hui par tous les facteurs.

Ces différens travaux sont d’un résultat important et avantageux

pour les instrumens qui sortent des ateliers de MM. Pleyel, et dont les

amateurs peuvent s’enquérir à l’exposition, déposent des constans

efforts de ces facteurs pour perfectionner la branche d'industrie qu’ils

exploitent avec tant de succès. LEPAGE."

Journal de la Meurthe, 28/07/1834, p. 3 (kiosque.limedia.fr)![]() PARIS -

"Pleyel (Ignace), r. Cadet, 9.

Dans les beaux instrumens exposés, on remarquait les pieds en x à

bascule, qui maintiennent l'instrument toujours d'aplomb, et les tables

d'harmonie plaquées qui empêchent les fentes et gerçures, et que M. P. a

inventées en 1830.

PARIS -

"Pleyel (Ignace), r. Cadet, 9.

Dans les beaux instrumens exposés, on remarquait les pieds en x à

bascule, qui maintiennent l'instrument toujours d'aplomb, et les tables

d'harmonie plaquées qui empêchent les fentes et gerçures, et que M. P. a

inventées en 1830.

![]()

![]()

![]()

![]() PARIS -

"C'est même une chose remarquable que chacun d'eux n'ait plus ou

moins bien réussi que dans un seul genre ; ainsi nul ne surpasse M.

Erard pour les pianos à queue ; M. Pape nous semble toujours un des

facteurs les plus distingués pour les pianos carrés, et M. Pleyel

présente le meilleur piano droit qu'il y ait à l'exposition. [...]

PARIS -

"C'est même une chose remarquable que chacun d'eux n'ait plus ou

moins bien réussi que dans un seul genre ; ainsi nul ne surpasse M.

Erard pour les pianos à queue ; M. Pape nous semble toujours un des

facteurs les plus distingués pour les pianos carrés, et M. Pleyel

présente le meilleur piano droit qu'il y ait à l'exposition. [...]

Le Messager des Chambres du 25 mai renferme l’article suivant sur les

instrumens exposés par la maison Pleyel et compagnie. Ces facteurs ont

porte au plus haut degré la fabrication des pianos et des harpes, et

leur, réputation est aujourd’hui européenne.

![]() PARIS -

"

PARIS -

"

MM. Pleyel exposent aussi deux harpes à double mouvement. Ces harpes

sont remarquables par plusieurs perfectionnemens que leur fait subir M.

Desi, associé de MM. Pleyel, notamment dans la disposition des pédales

qui a été changée par cet habile instrumentiste.

![]()

|

1835 |

![]()

![]()

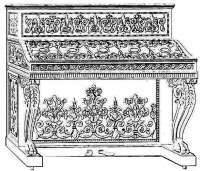

PIANO CARRÉ.

![]() PARIS -

"Il y a peu de familles aujourd'hui dans lesquelles on ne s'occupe de

musique. C'est un délassement qui n'est plus le privilège exclusif

de l'opulence.

PARIS -

"Il y a peu de familles aujourd'hui dans lesquelles on ne s'occupe de

musique. C'est un délassement qui n'est plus le privilège exclusif

de l'opulence.

A Paris et dans les grandes villes, on ne donne pas une soirée dansante où un essaim de jeunes filles ne se disputent l'honneur de tenir le piano. Nous ne voyons là aucun mal; c'est au contraire, suivant nous, un heureux symptôme.

Il prouve que le bien-être se répand de plus en plus dans certaines classes ; et c'est un orgueil qu'il faut encourager que celui de ces parents qui veulent que leurs filles apportent en dot à leurs maris un talent qui charme les heures du loisir, et peut devenir quelquefois une ressource contre le besoin.

Nous ne partageons donc pas l'avis de cet auteur de comédies qui s'est mis un jour à censurer cette utile et respectable tendance de notre époque, et qui s'irrite parce qu'aujourd'hui, dit-il, .... on trouve un piano dans l'arrière-boutique !... Où esl le crime? Il vaut mieux, suivant nous, qu'on trouve un piano dans l'arrière boutique que de mauvais romans ou de mauvaises comédies.

Après ce préambule, qui n'était pas nécessaire, puisqu'il n'exprime que des vérités reconnues de tous, nous dirons un mot de l'instrument qui fait l'objet de notre dessin. Nous avons cru devoir le prendre dans les salons de M. Pleyel, boulevard Montmartre, n° 18, parce que sa réputation est une des plus solidement établies dans le monde musical.

On sait que M. Pleyel a obtenu une médaille d'or aux expositions de 1827 et de 1834, et qu'il est facteur de pianos et de harpes du roi et de M. le duc d'Orléans. Le piano dont il s'agit est carré, à trois cordes, à six octaves et demie; il s'appuie sur des pieds à X à bascule, afin de maintenir l'instrument toujours d'aplomb.

Cet instrument a un grand volume de son, et sa construction est d'une solidité remarquable. Il tient parfaitement l'accord, ce qui est un immense avantage, et ne casse jamais de cordes, grâce au sommier prolongé en fer au moyen duquel on a raccourci les longueurs inutiles derrière le chevalet. Le mécanisme monté sur cuivre est excellent, et aussi simple que durable.

Au reste, tous les instruments qui sortent des ateliers de cette grande manufacture se recommandent par leur solidité, la beauté des sons et l'élégance et le fini de l'ébénisterie." L'Exposition. Journal de l'industrie et des arts utile, 1839, p. 88 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]()

M. Pleyel n'annonce pas de nouvelles découvertes ni de nouveaux procédés dans la fabrication de ses pianos, si nous exceptons l'invention de M. Lepère, qu'il a appliquée à l'un de ses instruments, et dont nous parlerons plus tard. Il s'est borné à soigner les détails de ses pianos; et l'on peut dire que le mécanisme anglais, qu'il a adopté et perfectionné, est aujourd'hui arrivé au plus haut degré de perfection.

Ce mécanisme, renommé pour sa solidité et sa force, avait dans l'origine une certaine lourdeur qui ne pouvait convenir qu'aux mains vigoureuses et habituées à se servir d'un tel clavier; les touches s'enfonçaient trop et, rendaient difficile la répétition rapide d'une même note.

M. Pleyel, après avoir reconnu les avantages et les défauts de ce mécanisme, a su conserver les uns et faire disparaître les autres; grâce aux perfectionnements qu'il y a introduits, le clavier de ses pianos, d'une docilité parfaite, se prêle également à la délicatesse et à l'énergie de l'exécution.

M. Pleyel a successivement exposé un grand piano à queue destiné aux salles de concert, plusieurs pianos à queue de plus petite dimension pour les salons moins spacieux, des pianos carres et verticaux, et enfin des pianinos.

Bien que l'emplacement de M. Pleyel fût peu favorable à l'émission du son, entouré qu'il était d'immense tapis, ces instruments ont développé sous la main de M. Kalkbrenner une puissance étonnante de sonorité. Ils ne laissent rien à désirer pour la main d'oeuvre et la solidité de leur construction.

On connaît les pianinos importés vers 1830 d'Angleterre, et que la manufacture Pleyel construit dans une rare perfection ces charmants petits instruments qui possèdent une qualité de son pure, moelleuse et chantante, conservent, toujours la faveur du public.

Nous en avons vu un qui semblait encore surpasser ce que M. Pleyel a fait de mieux dans ce genre; aussi madame la duchesse d'Orléans, ravie des sons enchanteurs de cet instrument, en a-t-elle fait l'acquisition.

Nous n'aurions que peu de choses à dire des pianos carrés, qui méritent les éloges qu'on leur a donnés assez souvent, si nous n'avions à parler d'une innovation qui se rapporte moins à la construction qu'au débit de cet instrument.

M. Pleyel vient de fabriquer des pianos carrés à deux cordes et six octaves, destinés principalement aux études élémentaires, très solidement construits et offerts au public au prix de 750 fr. Ces pianos des élèves (comme les appelle M. Pleyel) ne manqueront pas d'avoir un grand succès.

On sait que la plupart des élèves étaient jusqu'ici obligés de s'exercer sur de vieux pianos usés, achètes d'occasion pour cause d'économie.

Beaucoup de personnes se figurent que le plus mauvais instrument est assez bon pour un enfant qui commence; c'est là une erreur qu'il importe de combattre.

Un bon instrument avancera de beaucoup les progrès de l'élève, sans compter le goût qu'il lui donnera pour la musique, en lui faisant entendre des sons harmonieux au lieu de ces sons criards qui tiennent du chaudron et qui le rebutent.

C'est donc une idée heureuse, une entreprise éminemment utile que celle de M. Pleyel, de fournira bon marché des instruments qui réunissent toutes les qualités désirables pour le but auquel il les destine. En général M. Pleyel est entré dans une voie de progrès commercial qui devra trouver des imitateurs.

Il vient de diminuer les prix de ses pianos en les cotant à prix fixe et en suppriman ce qu'on nomme la remise des professeurs, vit trafic dont les abus n'ont subsisté que trop long-temps.

Nous félicitons M. Pleyel d'avoir pris l'initiative d'une mesure qui ne manquera pas d'obtenir l'agrément et l'approbation du public." Revue et gazette musicale de Paris, Volume 6, 1839, p. 239

![]()

![]()

PIANINO SCULPTÉ.

On trouve un piano dans l'arrière-boutique.

Ce ne serait pas là que nous voudrions consigner celui-ci. Par la

richesse et le bon goût de sa décoration, comme par la grâce et

l'harmonie de ses proportions, il est appelé à prendre place, sinon dans

un salon de quelque étendue, du moins dans un appartement des plus

confortables.

Nous n'avons pas besoin de dire que le pianino convient

peu au salon qui reçoit de nombreux invités; mais, en revanche, il

décore admirablement, comme meuble, un salon d'étude, un cabinet de

travail, un kiosque de musique ; et, comme instrument, il répond

parfaitement à ce qu'on exige du piano dans les endroits et dans les

moments consacrés au travail ou à la musique de petit comité.

Comme meuble, celui-ci n'a pas besoin de recommandation. Personne, en

voyant la gravure fidèle qui le représente, ne contestera la grâce

parfaite de son ensemble, l'exquise délicatesse de ses détails,

l'heureux effet de ses sculptures.

On nous a permis, avec

la plus extrême obligeance, d'en essayer plusieurs, et il n'en est

pas un qui, par nous interrogé, n'ait justiflé, par la pureté et la

largeur des sons, les éloges que tant de fois nous avions entendus

faire de la fabrication de M. Pleyel, par les artistes les plus

capables de l'apprécier.

Passant

ensuite de ces pianos, qu'on pourrait au besoin placer dans une

chambre à coucher, tant les proportions en sont heureusement

réduites, à ceux qui, par leurs dimensions développées, sont

destinés aux plus vastes salons, nos essais ont eu le même résultat; ces pianos ont une incroyable puissance de sons, sans que la

mélodie cesse d'être d'une ravissante perfection; les basses et les

dessus marchent ensemble, d'accord et sans disparate : enfin, il ne

sort de ces beaux instruments qu'un son plein vigoureux

retentissant, qui produit un effet merveilleux, et leurs touches

moelleuses ne sont jamais rebellies à la main qui légèrement les

presse.

Il est impossible de trouver plus d'harmonie, plus de

suavité, plus de délicatesse que dans les dessus de ceux qui nous

ont été ouverts.

Les tons de ces instruments sont ordinairement secs

et criards, c'est leur commun défaut, mais ce défaut, M. Pleyel l'a

fait disparaître entièrement de ses pianinos, dont les cordes

dociles répondent toujours avec une admirable douceur, avec une

invariable précision aux exiges de l'oreille et du doigt.

C'est à bon droit qu'ils ont reçu le titre de facteurs du

roi; il n'est pas usurpé."

Le Furet des salons. Journal du monde élégant,

de l'industrie et des théâtres, 03/11/1839, p. 3 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]() PARIS -"Le piano sculpté.

Dans un de nos précédents numéros, à propos d'un piano de structure

différente, nous parlions de la vogue de cet instrument en général, et

nous citions cette observation d'un poëte :

PARIS -"Le piano sculpté.

Dans un de nos précédents numéros, à propos d'un piano de structure

différente, nous parlions de la vogue de cet instrument en général, et

nous citions cette observation d'un poëte :![]()

![]()

Ses vastes salons offrent un choix nombreux et varié de pianos à

queue, droits et carrés, qui tous sont d'un goût simple et parfait

sous le rapport de la decoration extérieure.

Il a des pianos à queue qui, sans dépasser les mesures ordinaires du

piano carré, sont pourvus cependant de toutes les qualités que l'on

demande aux instruments de cette forme. Ceux sur lesquels nos doigts

se sont promenés, n'ont pas accusé une note qui ne fût harmonieuse

et vibrante, pas un accent qui ne fût sonore et brillant.

Mais ce sont les pianinos de M. Pleyel qui nous ont surtout paru

mériter la haute réputation dont ils jouissent dans le monde

musical.

A force de soins et de tentatives, MM Pleyel sont parvenus à donner

aux claviers de leurs instruments une facilité, une égalité et une

rapidité dans la répétition des notes qui ne laissent plus rien à

désirer.

![]()

Pianos carrés à trois cordes

![]() PARIS -

"Pianos carrés à trois cordes [...] La comparaison des pianos de MM.

Kriegelstein et Pleyel a duré plus d'une heure et demie; quoique ces

deux instruments fussent très - différents par la qualité du son et par

la construction, celui de M. Kriegelstein étant à frappe en dessus, la

commission n'a pu se résoudra à placer l'un avant l'autre. [...]

PARIS -

"Pianos carrés à trois cordes [...] La comparaison des pianos de MM.

Kriegelstein et Pleyel a duré plus d'une heure et demie; quoique ces

deux instruments fussent très - différents par la qualité du son et par

la construction, celui de M. Kriegelstein étant à frappe en dessus, la

commission n'a pu se résoudra à placer l'un avant l'autre. [...]

Pianinos ou pianos droits à cordes verticales

[...] Parmi ceux qui étaient à trois cordes, deux ont paru supérieure à tous les autres; celui qui avait été mis au premier rang était de M. Schoen, le second de M. Koska.

Parmi ceux qui étaient à deux cordes, quatre ont été distingués : le premier était de M. Pleyel, le second de MM. Hatzenbuhler et Faure, le troisième de M. Eslanger, el le quatrième de M. Kriegelstein.

Le pianino de M. Pleyel était extrèmement remarquable par la rondeur, la force et l'égalité des sons." Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de ..., 1841, p. 44-45 (gallica.bnf.fr) et Industrie Francaise rapport sur l'exposition de 1839, Jean B.A.M. Jobard, 1839

![]()

![]()

Les anciens Pleyel étaient organistes; ce nom a toujours fait sur

notre oreille l'effet d'un prélude, comme celui de Kalkbrenner, son

associé, l'effet d'une fausse quinte : c'est pourtant de leur accord

plus ou moins parfait que naquirent ces belles et bonnes imitations

de Broadwood, causes de leur prospérité actuelle.

Ignace Pleyel, le père, qui composait de si délicieux quatuors et

des sonates si chantantes, ne fit guère que de mauvais pianos,

quoiqu'il en jouât fort bien lui-même.

Il y a une trentaine d'années, que Pleyel, mécontent de son commerce

de compositeur et d'éditeur de musique, s'établit fabricant de

pianos sur le boulevard, à la place même occupée aujourd'hui par le

Gymnase dramatique. Ignace Pleyel éprouva, comme cela devait être,

tous les déboires qui attendent un manufacturier étranger à

l'industrie qu'il embrasse.

Obligé de s'en rapporter à ses

contre-maîtres, chaque fois qu'il en changeait c'étaient de nouveaux

plans, de nouvelles idées, de nouveaux essais à faire. Et les essais

sont autant de Imips qui dévorent les industriels.

Ce qui soutint ce fabricant contre vent et marée, ce fut le

patronage des familles anglaises auxquelles il avait le privilége de

louer ses pianos tels quels : on peut dire, à la louange des

Anglais, qu'une fois qu'ils ont adopté un magasin ils y restent

fidèles.

Pleyel a eu jusqu'à 200 pianos en location, à 20 fr. par

mois, ce qui lui donnait une recette mensuelle de 4,000 fr.; avec un

revenu pareil, on peut attendre les événements; ils lui furent

d'ailleurs très-favorables; Camille Pleyel, son fils, s'étant rendu

à Londres, y apprit ce qui manquait à son père, et revint avec

Kalkbrenner accompagné d'excellents ouvriers et muni de sommes

suffisantes pour fonder à Paris une manufacture sur l'échelle des

Broadwood et des Tomkisson.

Il est impossible de mieux copier qu'il ne le fit, mais il a eu sa

velléité d'inventeur, et nous a donné le piano unicorde et ses

tables d'harmonie doublées en acajou dites sans pores : véritable

hérésie d'acoustique dont il ne parle plus aujourd'hui.

M. Pleyel, par son activité et sa haute intelligence, a fini par

établir la fabrique la plus considérable de France; il occupe 300

ouvriers et fait 1,000 pianos par an.

Ses produits sont remarquables

par la solidité, par l'égalité et la qualité moelleuse des sons; il

a fait construire un atelier rue Rochechouart, entièrement approprié

aux convenances de son industrie.

M. Pleyel a osé, cette année, lever l'étendard de la rébellion et

secouer le joug des professeurs de musique, il ne vend plus qu'à

Prix Fixe. Si cette résolution eût été prise de concert par les

quatre premiers manufacturiers de Paris, la révolte serait devenue

générale et la facture eût conquis sa liberté.

Mais on craignait généralement qu'il n'eût fort à souffrir, seul

contre tous. Cependant les dernières nouvelles qui nous arrivent,

annoncent une amélioration dans sa vente. Puisse-t-il être aussi

heureux que Lelièvre à Mazagran, et forcer ses Arabes à lever le

siége de son atelier.

Le jury avait suivi, cette année, un mode fort rationnel de comparer

les pianos entre eux; on avait couvert les noms, et l'oreille seule

prononça ses jugements dans l'ordre suivant :

| PIANOS Á QUEUE : | PIANOS CARRÉS Á 3 CORDES. |

| MM. Érard Soufleto, Pleyel, Kriegelstein et Plantade, Boisselot, de Marseille, Roselen. [Rosellen] |

Érard, Pleyel et Kriegelstein, Wolfel, Pape, Gaidon, Herz. |

Pour le piano droit à cordes obliques, Érard vint encore en première

ligne pour l'intensité du son; mais il est nécessaire de dive que

tous ses pianos étaient d'un modèle un peu plus grand que ceux de

ses concurrents; et quelques pouces de plus sur la longueur des

cordes ne sont pas sans influence sur l'intensité du son.

Dans les

pianos carrés à deux cordes, Pape eut le premier rang; dans les

pianos droits et les pianos à cordes verticales, ce furent Pleyel et

Schoen qui l'emportèrent.

Il est à remarquer que beaucoup d'autres considérations ont dû

guider le jury dans la distribution de ses récompenses.

M. Mercier, élève de M. Roller, a inventé le double étouffoir qui

prend la corde en dessus et en dessous et arrête complétement les

vibrations.

M. Côte a inventé un étouffoir qui permet de n'étouffer que le son d'une des deux cordes de chaque touche, pendant qu'on accorde l'autre.

Koska a inventé un système de marteaux qu'on peut enlever et replacer à volonté.

Cluesman, Érard, Pfeiffer, Pape et Roller, ont fait des essais différents ayant pour but de faciliter raccordement des pianos par d'autres moyens que la cheville, mais sans en obtenir un succès bien décisif." Industrie française : rapport sur l'exposition de 1839, Volume 2, Jean Baptiste Ambroise Marcellin Jobard, 1839, p. 120-123

![]()

![]()

Peu ont obtempéré à cette prescription qui aurait dû être observée par tous. Parmi les maisons qui se sont soumises aux injonctions du jury, il faut placer en première ligne celles de MM. Ignace Pleyel et Cie, facteurs de pianos.

Ils ne se sont pas bornés à inscrire le prix sur chacun des instruments qu'ils ont exposés, mais ils ont aussi adopté un prix fixe pour tous les acheteurs.

Ce prix ne sera plus soumis aux réductions connues sous le nom de remise et qui constituait une différence énorme entre le prix que l'on demandait d'un piano et celui auquel on le vendait en définitive.

MM. Pleyel ont exposé plusieurs instruments qui méritent de fixer l'attention ; de ce nombre est un piano carré que l'on peut appeler piano des élèves, car il est destiné aux études. Ce piano a deux cordès et six octaves. Son clavier est élastique et parfait dans toutes ses parties.

Lorsque l'on commence un élève, ou lui donne ordinairement un piano aisé qui tient mal l'accord, dont le son sans éclat est criard. On se dit, c'est assez bon pour exercer les doigts. C'est une erreur.

En commençant, il faut habituer l'oreille à des sons homogènes, bien égalisés et qui flattent par l'harmonie de leurs vibrations. Le piano Pleyel remplit parfaitement ce but et ne coûte que 750 fr. (petit patron).

Un autre instrument exposé par cette maison, c'est un piano à queue, du prix de 1800 fr., qui a tous les avantages du piano [à] queue ordinaire ; puissance, qualité de sons, solidité de constructions, qui n'a que six pieds de longueur et répond par conséquent aux exigences de nos constructions modernes.

La réputation de la maison Pleyel, qui occupe 300 ouvriers et qui livre annuellement à la circulation 900 à 1000 pianos dont partie s'exporte aux Etats Unis, est trop bien établie pour qu'il soit nécessaire d'insister sur les progrès qu'elle a lait subir à cette branche importante de notre industrie." Journal Politique et Littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne, 07/09/1839, p. 4 & Journal de la Meurthe, 04/09/1839, p. 4 (kiosque.limedia.fr)

![]()

![]()

La fabrique dirigée par M. Pleyel est la plus considérable de Paris; elle confectionne de huit à neuf cents pianos par an et occupe trois cents ouvriers; elle est digne, sous tous les rapports, qu'on lui accorde le rappel de la médaille d'or qui lui a été donnée aux précédentes expositions." Rapport du Jury Central, Exposition, des produits de l'Industrie Française en 1839, M. Savart, rapporteur, 1839

![]()

![]()

On a droit de seplaindre de l'égoïsme de cet homme de mérite, qui ne révèle que bien rarement, et seulement à quelques amis intimes, son goût et sa délicatesse exquise à exprimer les pensées de Mozart, ainsi que son souvenir si fidèle des traditions des grands maîtres dont il fut l'élève.

M. Pleyel est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes fabriques de pianos qui existent en France ; car sa maison crée, dit-on, trois pianos par jour. M. Pleyel se contente de faire mieux que les Anglais, tout en les copiant.

Il a la conviction que le mécanisme anglais est le meilleur ; toute conviction doit être respectée, surtout quand elle mène à bien.

Ce facteur est parvenu à vaincre une difficulté qui paraissait insurmontable dans les pianos droits : celle de faire rendre l'ut de l'extrême basse à une corde qui, par sa position verticale, ne peut avoir que 35 pouces de longueur, lorsque dans le piano à queue elle en a ordinairement 65.

M. Pleyel double ses tables d'harmonie, çe qui les empêche de se fendre et de se gercer.

Nous avons eu long-temps la croyance que le collage nuisait à la vibration des libres du bois ; nous n'avons pas encore changé d'opinion, malgré les bons résultats obtenus par cet artiste.

Nous avons vu des lettres de la Nouvelle-Orléans qui affirment que dans les terres situées bien au-dessous du niveau du Mississipi ; la durée d'un piano était estimée à trois ans, et que M. Pleyel, par un nouveau système de ferrement, était parvenu à y envoyer des instrumens qui tenaient l'accord comme dans la température d'un salon.

Les petits pianos construits par M. Pleyel, et destinés à l'usage des commençans, sont fort bons ; leur son est assez plein, assez rond, et ils ne coûtent que 750 fr.

Mme la duchesse d'Orléans a acheté un piano vertical en palissandre, et son impatience de le posséder a été telle que, sans attendre la fin de l'exposition, il a été transporté, pour son usage, au château de Villiers.

Nous avons également remarqué l'application, à un piano droit, du régulateur de l'accord, de MM. Le Père et Roller. M. Pleyel s'est empressé de s'associer à ces messieurs pour l'exploitation de leur invention, appelée à un grand avenir.

M. Pleyel a fait une innovation à laquelle nous applaudissons sincèrement, si elle peut apporter remède au mortel usage des commissions exagérées, c'est celle de donner à ses instrumens un prix fixe et invariable."

Lucas Al. Panorama de l'industrie française publié par une société d'artistes et d'industriels sous la direction de M. Al. Lucas, 1839, p. 96 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]()

Camille Pleyel, fils du compositeur, se mit en 1825 à la tête de la fabrique de son père, fonda un établissement à l'instar des grandes fabriques anglaises, qui, après s'être placé tout d'abord hors ligne par la qualité de ses pianos, devint bientôt une des plus importantes manufactures d'Europe par la quantité des produits qu'elle mit en circulation annuellement.

Par d'ingénieuses améliorations, Pleyel sut donner au piano à queue une qualité de son douce et moelleuse, et surtout un toucher très facile; c'est aux beaux travaux, au talent incontestable de cet habile facteur, que la France dût la vulgarisation et l'usage général de cet instrument. [...]

Récompenses

obtenues.

Médaille d'or : MM. Erard, Pleyel, Pape, Roller et Blanchet.

Médaille d'argent : MM. Kriegelstein et Plantade, Pfeiffer,

Soufleto, Wolfel, Boisselot et fils, de Marseille.

Médaille de bronze : MM. Busson, Bernhart, Côte, Gaidon,

Hatzenbuhler, Koska, Mercier, Mermet, Schoen, Wetzel.

Mention honorable : MM. Cluesmann, Eslanger, Gibaut, Grus, Herz,

Roger, Rosellen.

Nombre de pianos fabriqués chaque année ;

| Par MM. Camille Pleyel et ce, de | 800 à 900 |

| Pape, de | 400 à 450 |

| Pierre Erard, de | 380 à 420 |

| Boisselot et fils, de Marseille, de | 250 à 300 |

| Roller et Blanchet, de | 160 à 220 |

| Souffleto, Wetzel, Cluesmann, Bernhardt, Mercier, Schmidt, de | 120 à 150 |

| Petzold, Kriegelstein et Plantade, Bell, Herz, de | 80 à 100 |

Revue étrangére de la littr̄ature, des sciences et des arts, Volume 37, 1839, p. 553-554

![]()

S. A. R. Mme la duchesse d'Orléans

![]() PARIS -

"Lors de la dernière

visite que S. A. R. Mme la duchesse d'Orléans a faite à

l'exposition, le 25 du mois dernier, la princesse s'est artetée

long-temps dans les travées destinées aux instrumens de musique; les

pianos ont surtout fixé son attention, et elle a fait, entre autres

acquisitions, celle d'un charmant piano vertical en palissandre,

dont la puissance, l'harmonie des sons, sous les doigts magiques de

M. Kalkbrenner, l'avaient charmée.

PARIS -

"Lors de la dernière

visite que S. A. R. Mme la duchesse d'Orléans a faite à

l'exposition, le 25 du mois dernier, la princesse s'est artetée

long-temps dans les travées destinées aux instrumens de musique; les

pianos ont surtout fixé son attention, et elle a fait, entre autres

acquisitions, celle d'un charmant piano vertical en palissandre,

dont la puissance, l'harmonie des sons, sous les doigts magiques de

M. Kalkbrenner, l'avaient charmée.

De son côté, le prince a particulièrement fixé son attention sur le nouveau mécanisme de M. Lepère, que MM. Pleyel viennent d'adapter à un piano. Ce mécanisme est un régulateur à l'aide duquel on arrivera à accorder soi même un piano, sans le secours de l'oreille." La Presse, 03/07/1839, p. 6 (gallica.bnf.fr)

![]()

S. A. R. M. le duc et Mme la duchesse d'Orléans

![]() PARIS -"Dans

la visite que S. A. R. M. le duc et Mme la duchesse d'Orléans ont

faite à l'exposition de l'industrie, les pianos de la fabrique de

MM. Ignace Pleyel et Cie ont particulièrement attiré leur attention

la rondeur du son et la légèreté du toucher, l'élégance des formes

les mettent maintenant au rang des premiers instrumens fabriqués en

Europe.

PARIS -"Dans

la visite que S. A. R. M. le duc et Mme la duchesse d'Orléans ont

faite à l'exposition de l'industrie, les pianos de la fabrique de

MM. Ignace Pleyel et Cie ont particulièrement attiré leur attention

la rondeur du son et la légèreté du toucher, l'élégance des formes

les mettent maintenant au rang des premiers instrumens fabriqués en

Europe.

Mme la duchesse d'Orléans a fait choix pour son usage particulier du superbe piano vertical en palissandre qui avait fait l'admiration de tous les visiteurs de l'exposition." La Presse, 05/07/1839, p. 3 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]() PARIS -

"INDUSTRIE FRANÇAISE.

– EXPOSITION DE 1839. PIANOS. – MM. IGNACE PLEYEL ET COMP.

PARIS -

"INDUSTRIE FRANÇAISE.

– EXPOSITION DE 1839. PIANOS. – MM. IGNACE PLEYEL ET COMP.

Si quelqu'amateur ou artiste, de la fin du dix-huitième siécle

retenait au monde, ce nouvel Epimenide chercherait en vain son

instrument de prédilection, le clavecin criard et de peu d'étendue,

qui satisfaisait les oreilles musicales des auditeurs et des

exécutans de toutes les classes.

Aujourd'hui relégué dans quoique arrière boutique des marchands de bric-a-brac, le clavecin se vend à meilleur marché qu'une table ordinaire, et ne rend pas à beaucoup près les mêmes services. Sous ce rapport, le progrès a marché à pas de géans.

Aujourd'hui, tout marche de front; l'élégance de la forme, et l'excellence de l'instrument, dont la sonoréité moelleuse, égale dans toutes ses parties, rivalise avec l'orchestre pour l'effet général, sans éteindre les voix qu'il accompagne.

C'est surtout chez MM. Pleyel et compagnie, qu'on rencontre en ce genre le nec plus ultra de la perfection artistique. L'importance commerciale de leur maison est telle que la nommer suffit à son éloge.

On sait qu'à force de persévérance, d'essais coûteux, d'améliorations successives, MM. Pleyel sont par venus à mettre un terme aux nombreuses importations de l'Angleterre qui, sous tant de rapports, conserve les avantages d'une concurrence fâcheuse pour notre pays. Pour la fabrication et la vente des pianos, du moins, MM. Pleyel ont remporte une complète victoire.

Et non-seulement en

France, ils ne connaissent plus de rivaux l'étrangers, mais leurs

envois annuels à l'Île Bourbon, aux Etats-Unis et en d'autres

contrées voisines ou lointaines, s'élèvent, nous le savons

pertinemment à la masse énorme de près de mille instrumens qui

nécessitent le concours actif de 300 ouvriers de choix,

Ici nous ne saurions trop prémunir le public contre les pianos que

les Petites Affiches et les autres annonces prticulières offrent

sans cesse comme des chefs-d'œuvre sur lesquels on veut perdre la

moitié ou les deux tiers du prix arbitraire, toujours exagéré, que

le désir de vendre leur suppose à titre d'occasion.

Dans ces sortes de marché, où bénéficie presque toujours un tiers, on n'acquiert que des instrumens épuisés, qui ne font aucun usage, et par les frais de réparation qu'ils exigent, reviennent plus chers que chez des fabricans renommés et consciencieux.

Et ce que nous disons

des achats sous prétexte d'occasion, est aussi applicable aux

emplettes que souvent on se détermine à faire chez des

manufacturiers hors d'état par leurs études, par l'exiguité de leurs

moyens pécuniaires, de rien produire d'irréprochable.

Mais objectera-t-on l'économie à ses exigences. Dans les maisons de

premier ordre, le tarif est élevé; ce tarif même varie suivant qu'un

maître de musique ou un acquéreur se présentent. Eh bien ! c'est un

devoir pour nous de dissiper des craintes qui se rattachent à un

ordre de choses évanoui.

Répétons-le bien haut, parce que la vérité ne saurait a voir trop de retentissement, il est possible, il est facile de trouver chez NM. Pleyel des instrumens hors, de critique et d'un prix très modèré. D'ailleurs, ce prix porté en chifres visibles et vrais sur chacun des instrumens qu'ils ont exposes, ce prix fixe et invariable sera désormais le mode de vente adopte par la maison Pleyel.

Ainsi plus de remises factices, plus de marchandage où la baisse obtenue laisse quelquefois le regret de n'avoir pas mesoffert davantage, et où !e vendeur et l'acheteur se trouvent vis-a-vis l'un de l'autre dans une suspicion réciproque, et s'il faut le dire, dégradante pour tous deux.

Parmi les instrumens qui méritent, selon nous, une mention toute particulière, n'oublions pas un piano carré à deux cordes et six octaves, à clavier élastique.

C'est une pièce remarquable tant par la solidité de sa construction que par le soin des détails. Ce piano des élèves, et dont le prix ne s'élève qu'à 700 f. (petit patron.), ce piano, disons nous, est encore destiné à faire une revolution dans les habitudes de l'enseignement primaire; car, de temps immémorial, en commençant un élève, on s'était fort peu soucie de lui donner un instrument harmonieux et vibrant.

Le plus détestable chaudron semblait toujours assez bon pour les premières pratiques d'un art enchanteur, comme si le plaisir de l'oreille n'était point un encouragement aux progrès, tandis que des sons criards et sourds, un clavier discord, loin de dégourdir les doigts, ne servait qu'à les engourdir au contraire.

A cet égard, l'hiver dernier, deux exemples ont fait connaitre l'avantage de débuter avec un bon ou avec un mauvais instrument. MM. de L. ... frères, jeunes gens doués d'une aptitude singulière pour la musique, au même degré désireux d'apprendre, et intelligens, se trouvèrent, par suite de circonstances étrangères au sujet qui nous occupe, l'un à la campagne l'autre à la ville, où chacun d'eux reçut les soins d'un professeur d'égale force.

Néanmoins, au bout d'un an que dura cette séparation, les deux émules, étant réunis au sein de leur famille, on ne pouvait s'y expliquer la supériorité de M. Alfred de L. sur son frère aîné, tant la différence de résultat semblait manifeste.

On se perdait en conjectures; mais un ami de la maison, qui compte parmi nos premiers artistes, attribua, lui, cette inégalité de réussite, à la seule différence des pianos.

Il avait raison. Un

art qui exerce tant d'empire sur les sons ne doit pas être enseigné

à l'aide d'un instrument qui, loin d'en reproduire et d'en féconder

les charmes, ne fait qu'en affaiblir, qu'en dénaturer l'expression.

Nous avons encore à signaler à l'attention des connaisseurs un piano

à queue du prix de 1500 fr. qui joint aux qualités connues des

instrumens de ce genre l'ampleur et la qualité du son, la solidité

quasi monumentale, un avantage inappréciable, celui d'être en

rapport de taille avec la plupart de nos habitations un peu

restreintes, car ce piano n'a pas plus de six pieds.

L'utile d'ajouter que le nouvel instrument ne laisse rien à désirer du côté de l'élegance et de la construction; signé par MM. Pleyel qu'est-il besoin d'en prouver autrement l'importance artistique et la valeur commerciale ?" La Presse, 12/07/1839, p. 4 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]() PARIS -

"Pleyel

sent some beautiful instruments, valued at from 2,000fr. to 2,600fr.

which, for first rate piano fortes, is certainlya moderate price."

Niles' National Register: Containing

Political, Historical, Geographical ..., 1840, p. 89

PARIS -

"Pleyel

sent some beautiful instruments, valued at from 2,000fr. to 2,600fr.

which, for first rate piano fortes, is certainlya moderate price."

Niles' National Register: Containing

Political, Historical, Geographical ..., 1840, p. 89

![]()

![]() PARIS -

"Le Journal de Paris publie l'article suivant sur les pianos de MM.

Ignace Pleyel et comp., qu'on remarque à l'exposition de l'industrie qui

a lieu à Paris :

PARIS -

"Le Journal de Paris publie l'article suivant sur les pianos de MM.

Ignace Pleyel et comp., qu'on remarque à l'exposition de l'industrie qui

a lieu à Paris :

Nous avons déjà traité la question des prix appliqués aux objets soumis

à l'Exposition, comme devant servir à établir le véritable progrès en

matière d'industrie; —cependant,nous ne pouvons nous dispeuser de

revenir sur es sujet à l'occasion du compie-rendu des instrumens-meubles

qui, comme on sail, n'ont réellement pas de prix pour certains

fabricans, d'où il résulte pour beaucoup de inonde la difficulté

d'apprécier la valeur de leurs produits.

Des 1801, les principes qui devraient présider à nos expositions de

l'industrie nationale turent posés par un homme qui apportait daus

l'exécution de toutes ses idées un esprit éminemment pratique et une

raison supérieure. Un voit bien que nous voulons parler de Napoléon.

Voici eu effet les prescriptions qui, à cette époque, furent écrites

sous sa dictée :

Déclarer le prix nouveau de chaque objet destiné à l'exposition, et le

faire affirmer par des experts que les magistrats locaux nommeront ad

hoc parce que le jugement apporté sur le mérite des fabrications dépend

des prix autant que des qualités matérielles.

Exiger que chaque chose présentée soit accompagnée d'une déclaration authentique, qui apprendra si cette chose est le produit d'une fabrication courante, si elle est un objet de commerce, ou si elle est simplement une des productions isolées, auxquelles on donne le nom de chef d'œuvre, attendu que les résultats d'une fabrication habituelle, qui alimente un commerce, méritent plus de faveur que des louis de force, qui n'attestent souvent que l'adresse et la patience d'un individu et n'apprennent rien sui l'industrie d'une contrée.

Nous sommes loin de 1801 aujourd'hui, sous tous les rapports, et malgré les progrès que, à entendre certaines gens, nous avons faits depuis cette époque, les idées ratiounelles, formulées par le maîlre de la France d'alors, n'ont pu encore être mises en pratique.

Aux expositions qui ont précédé celle de 1839, il n'y a pas été question de coter les objets exposés.

Cette année, le jury ceutral a déclaré que chaque fabricant serait tenu

d'inscrire le prix de vente sur chaque produit. Mais bien peu

d'industriels ont obtempéré à cette prescription, qui devrait eue

rigourensenient observée par tout le monde.

Parmi les maisons qui se sont soumises tout de suite aux injonctions du

jury, il faut placer en première ligne celle MM. Ignace Pleyel et comp.,

facteurs de pianos, qui a donné en cette circonstance un exemple que les

autres facteurs s'empresseront sans doute d'imiter.

Mais MM. Pleyel ne se sont pas bornés à inscrire en chiffres visibles et vrais le prix sur chacun les instrumens qu'ils ont exposes, ils ont aussi adopté on prix fixe et uniforme pour tous les acheteurs.

Ce prix ue sera plu, désormais soumis aux réductions connues dans le commerce sons le nom de remises, et qui cons- titiiaieut vue différence énorme entre le prix que l'on demandait d'au piano, et celui auquel ou le vendait eu définitif.

Le public n'était plus dupe de ce petit manège, qni n'avait d'autre résultat que déplacer l'acheteur dans vu état coustant de défiance vis-à-vis du vendeur.

MM. Pleyel n'annoncent plus désormais qu'un seul prix, et ce prix sera fixe. C'estun progrès qu'ils ont emprunté à l'Angleterre, oùl'on né surfait jamais, et où l'on considère, avec raison, l'usage contraire adopté en France, comme peu loyal, car il tend à surprendre la bonne foi de l'acheteur, qui n'ose point offrir un prix trop inférieur à celui qu'on lui demande.

La fabrication des pianos ne peut plus faire de grands progrès désormais. Les iustrumens qui sortent des ateliers de nos bons manufacturiers, et par bons manufacturiers nous entendons MM. Pleyel, Erard, Pape, Roller, etc., etc., sont établis avec tant de soin, ils satisfont si complètement aux exigences des artistes et du public, que l'on ne peut espérer de nouvelles améliorations.

Les grands facteurs devraient se proposer désormais vu but louable : ce serait de se mettre à la portée des petites fortunes, de fabriquer de bons iustrumens pour exéculans de toutes les classes. Le parti que MM. Pleyel viennent de prendre contribuera à ce résultat.

Quand on saura que l'on peut obtenir à prix modéré un bon piano dans une des maisons dont nous avons parlé plus haut, on ne se laissera plus séduire par l'appât des remises exagérées offertes à l'acheteur par des fabricans qui n'ont d'autres recommandations que le bon marché auquel ils vendent, et alors on rencontrera dans les salons un nombre moins considérable de ces iustrumens que l'on a si drolatiquement baptisé du nom de chaudrons, qu'ils justifient, au reste, sous tous les rapports.

MM. Pleyel ont exposé plusieurs instrumens qui méritent de fixer l'attention des amateurs.

De ce nombre est un piano carré, que l'on pourrait appeler piano des élèves, car il est surtout destiné aux études des commeuçans.

Ce piano est à deux cordes età six octaves ; son clavier est élastique, et il est d'une construction solide et parfaitement soignée dans toutes ses parties. L'idée qui a présidé à la construction de ce piano est excellente.

Tout le monde a remarqué que lorsqu'on commence un élève, on lui donne ordinairement un piano usé, qui tient mal l'accord, dont le son est sans éclat et criard. Les parens se disent ordinairement : c'est bon assez pour exercer les doigts.

C'est là une grave erreur. C'est en commençant

surtout qu'il faut accoutumer l'oreille à des sons homogènes et bien

égalisés, et qui flattent par l'harmonie de leurs vibrations. Le piano

de M. Pleyel remplit parfaitement ce but, d'autantplus qu'il ne coûte

que 750 fr. (petit patron.)

Un autre instrument exposé par cette maison, qui mérite de fixer

l'attention, c'est un piano à queue du prix de 1800 fr. Ce nouveau

piano, qui a tous les avantages du piano à queue ordinaire, puissance,

qualité de son, solidité de construction, etc., etc., n'a pas plus de

six pieds de longueur, et répond par conséquent aux exigences de nos

constructions modernes ; sa construction est aussi simple qu'élégante,

et il rivalise avec les plus beaux instrumens du grand format.

Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps sur la maison Pleyel. La

réputation de cette maison, qui n'occupe pas moins de 300 ouvriers, et

qui livre annuellement à la circulation neuf cents à mille iustrumens,

dont partie s'exporte aux Etats-Unis, est trop bien établie pour qu'il

soit nécessaire d'insister sur les progrés qu'elle a fait subira cette

branche importante de notre industrie."

Journal de La Haye, 22/06/1839, p. 1

(delpher.nl)

![]()

![]() PARIS -

"Men schrijft ons, dat

deze tentoonstelling te 's Gravenhage grooten opgang heeft gemaakt, en

in het bijzonder de hooge tevredenheid heeft weggedragen van Z. K. H.

den Prins van Oranje, die verschillende prachtige stukken van dezelve

heeft aangekocht.

PARIS -

"Men schrijft ons, dat

deze tentoonstelling te 's Gravenhage grooten opgang heeft gemaakt, en

in het bijzonder de hooge tevredenheid heeft weggedragen van Z. K. H.

den Prins van Oranje, die verschillende prachtige stukken van dezelve

heeft aangekocht.

Onder de voorwerpen, die hier verwacht worden, is ook de piano uit de fabrijk der heeren Pleyel en Co., welke op de laatste tentoonstelling te Parijs, zoowei om de keurige bewerking, als om het uitmuntende van den toon, met goud is bekroond geworden." Middelburgsche courant, 29/08/1839, p. 1 (delpher.nl)

![]()

|

1844 |

![]()

Les grands pianos d'Erard et de Pape appartiennent aux grandes salles de concerts et aux théâtres; les pianos de Pleyel sont mieux placés dans les salons de peu d'étendue; ils conviennent mieux à la musique intime." L'Exposition : journal de l'industrie et des arts utiles, 1844, p. 4 (gallica.bnf.fr)

![]()

![]() PARIS -

PARIS -

L’importance commerciale de la maison Pleyel lui permettant, comme à M. Erard, de conserver d'immenses approvisionnements de matières premières, elle ne fait entrer dans les éléments de sa fabrication que des parties éprouvées, qui employées, demeurent à l’abri des inlluences extérieures.

La maison Pleyel a présente à l’exposition un piano à queue de sept octaves, de la en la, pour les salles de concert. Ce nouveau modèle était devenu nécessaire pur suffire aux exi gences de la musique moderne. Le problème était d’acquérir une grande puissance sans altérer la purete, le moelleux et l’égalité du son ; il a été résolu dans ce nouvel instrument.

Les pianos de concert de Pleyel ont victorieusement répondu, cet hiver, sous les doigts harmonieux des célèbres artistes qui les ont touchés dans des salles de concerts et aux Italiens (concert de M. Prudent), au reproche de ne pouvoir subir avec succès ce genre d’épreuve. [...]

La maison Pleyel réussit, on le sait, à merveille dans la fabrication du piano demi-queue et aussi du piano droit ; ce sont ces modèles établis par elle, depuis de longues années qui ont maintenu, par l’agrément du clavier et la qualité du son, la supériorité qui les a toujours fait rechercher dans les salons par les pianistes de l’école sage, modérée, dont Kalkbrenner est un des plus illustres maîtres. Pour augmenter les forces de la sonorité, la maison Pleyel a exécuté un piano sonnant à la fois la note touchée et son octave grave, en permettant au pianiste de faire parler cette octave si On désire l’attaquer indépendamment.

Le mécanisme inventé pour obtenir celle double résonnance simplifie singulièrement une des difficultés d’exécution. Il offre, par des combinaisons de tierces octaviées en gamines diatoniques ou chromatiques et de trilles, des effets nouveaux impossibles sans ce secours.

L’addition de ce mécanisme au piano primitif peut avoir lieu sans rien déranger à sa construction ; il fonctionne au moyen de deux pédales, l’une pour la basse, l’autre pour les dessus, afin de pouvoir diviser à volonté le clavier en deux parties." Gazette nationale ou le Moniteur universel, 26/04/1844, p. 5 (retronews.fr) & Archives du Commerce ..., Volume 36, 1845, p. 391-392

![]()

![]()

M. Pleyel a joué avec à propos un morceau favori du roi et un andante d'I. Pleyel son père, sur un nouveau piano à queue à double percussion; cet instrument, d'une grande puissance de sonorité, a valu à M. Pleyel les témoignages réitérés de la satisfaction de leurs Majestés." Revue scientifique et industrielle, Volume 17, 1844, p. 203

![]()

![]()

![]()

M. PLEYEL ET SES PIANOS.

![]()

Indépendamment de son mérite comme habile chef de maison, habile fabricateur d'instruments, M. Pleyel jouit d'une autre célébrité non moins justement acquise : le noble patronage qu'il a su, en tout temps, accorder à l'art et aux artistes ; la gracieuseté toute bienveillante avec laquelle il a constamment offert et ses instruments et sa charmante salle de concert toutes les fois qu'il s'est agi d'une infortune à soulager, d'un grand talent à produire, lui ont mérité, selon nous, autant et plus de considération personnelle que la rare perfection des instruments sortis de ses vastes ateliers.

En 1827, la maison Pleyel paraît pour la première fois à l'exposition, et y obtient la médaille d'or; en 1854, elle expose un grand nombre d'instruments qui se distinguent par les mêmes qualités qui, depuis neuf ans déjà, l'avaient placée au premier rang.

Dès cette époque, M. Pleyel avait adopté le mécanisme anglais qu'il avait porté à son plus haut degré de perfection. Ce mécanisme, dans l'origine, unissait à une force et une solidité peu communes les inconvénients de la force et de la solidité, c'est-à-dire la dureté et le peu de flexibilité.

M. Pleyel a su conserver les avantages et faire disparaître les inconvénients. Les touches, qui, dans l'origine, s'enfonçaient trop et rendaient la répétition rapide d'une même note impossible, et la cadence sourde et difficile, grâce à ses perfectionnements, sont devenues d'une fermeté et d'une flexibilité parfaites.

Depuis 1850 il avait importé d'Angleterre des pianinos auxquels il avait donné un rare degré de perfection. A cette exposition, il en construisit un aux sons si purs, si larges et en même temps si harmonieux, que la duchesse d'Orléans, après l'avoir entendu sous les doigts habiles de M. Kalkbrenner, en fit aussitôt l'acquisition.

Le roi et la famille royale, dans leurs visites à l'exposition, aimaient à s'arrêter devant les pianos de Pleyel, et entendaient avec plaisir l'habile facteur, non moins habile instrumentiste, faire valoir avec un rare talent les brillantes qualités de ses pianos. En général, dit un feuilleton de cette époque, M. Pleyel est entré dans une voie de progrès commercial qui devra trouver des imitateurs.

Vers la même époque, il fit l'inauguration de ses salons par une soirée brillante. Sa salle de concerts, légèrement elliptique à l'une des extrémités, décorée avec un goût parfait, réunit toutes les conditions désirables de sonorité et d'élégance; il n'y manquait qu'un foyer d'artistes qu'il a fait dernièrement ajouter, et qui en fait, avec la salle de la rue de la Victoire, le temple le plus élégant, sans contredit, de la musique de chambre : la salle de M. Pleyel peut contenir de 6 à 700 personnes.

Les vastes ateliers qui y sont attenants, et où travaillent 500 ouvriers, sont construits sur un plan excellent, et forment une sorte de phalanstère industriel. Nous nous servons à dessein de ce mot de phalanstère, pour peindre le profond sentiment de respect et d'amour que M. Pleyel a su inspirer à ses ouvriers, et qui font de cet établissement un véritable modèle d'ordre et de régularité.

Arrivons à l'exposition de 1844, où on put admirer de nouveau l'excellence de ses instruments, leur parfaite solidité ; où l'on put remarquer la supériorité de leur qualité de son, qui, sans manquer de force, leur donne néanmoins un charme inexprimable.

M. Pleyel fit voir dans l'exposition de ses huit modèles qu'il n'était resté étranger à aucun des moyens de perfectionnement tentés par tous les facteurs, notamment par MM. Boisselot, de Marseille, dans le piano nommé par eux piano octavié.

M. Pleyel apporta aussi une innovation remarquable ayant pour but de doubler le son : un moyen mécanique, mis à la disposition de l'exécutant, met en mouvement deux marteaux, celui de la note, et celui de l'octave inférieure.

M. Pleyel a nommé son instrument piano à double percussion. Voici les détails de ce procédé, tels qu'ils sont rapportés dans le compte-rendu de l'exposition de cette année-là : Chaque touche porte un échappement additionnel que la pédale met en état de fonctionner, ou qu'elle neutralise en le reculant.

Quand il fonctionne, cet échappement soulève une extrémité d'un levier oblique dont l'autre extrémité, en s'abaissant, entraîne avec elle, par l'intermédiaire d'une tige de laiton, un appendiee en forme de queue qui est ajouté à la noix du marteau.

Ce mouvement fait basculer le marteau, qui va frapper la corde. L'idée de faire basculer le marteau, au lieu de le soulever par devant, est peut-être la partie la plus ingénieuse de l'invention, en ce qu'elle simplifie considérablement la transmission du mouvement.

Chaque marteau est susceptible d'être soulevé de deux manières : devant son centre par sa propre touche; derrière son centre par le levier de la touche de l'octave.

Un système tout-à-fait analogue fait lever les étouffoirs. La pédale qui met en mouvement ce mécanisme se divise en deux, parties, c'est-à-dire que l'on peut à volonté produire l'octave dans une partie du clavier, soit seulement pour le dessus, soit pour la hasse.

M. Pleyel a de plus obvié à l'embarras causé par la multiplicité des pédales en les arrangeant de manière qu'elles puis· sent s'accrocher par un mouvement du pied, comme les pédales · de la harpe.

De cette façon, les pieds deviennent libres, pour pouvoir employer en même temps les deux autres pédales, celle qui fait lever les étouffoirs et celle que l'on nomme unicorde. On conçoit la variété des elfets que cette disposition permet de produire. M. Pleyel avait commencé en 1858 la fabrication des pianos à queue petit format, appelés ordinairement pianos demi-queue.

Il les perfectionna depuis cette époque, de façon qu'à l'exposition de 1844 ils furent reçus avec une faveur marquée. Il a simplifié le mécanisme des pianos droits et verticaux de manière à en faire en quelque sorte une invention à lui propre.

Il établit deux nouveaux modèles de pianos verticaux

de dimensions un peu plus grandes, l'un à cordes verticales, l'autre à cordes demi-obliques.Entre autres notables améliorations apportées à ces instruments, il faut citer l'allongement des cordes de la basse, qui ont beaucoup gagné en sonorité.

Il a trouvé aussi le moyen d'introduire la pédale unicorde dans les pianos obliques; on sait combien cette pédale donne au son de charme et de douceur.

Une autre découverte non moins intéressante a apporté une amélioration sensible au clavier. Au moyen d'une équerre allongeant l'échappement, l'impulsion donnée à la touche se communique au marteau avec une grande précision.

Le marteau, réglé de manière que la grande impulsion le mette en mouvement, reste très près de la corde et permet de répéter rapidement la note par la plus faible pression du doigt laissé sur la touche.

Les pianos carrés

ont toujours été de la part de M. Pleyel l'objet d'une attention particulière.Exécutant fort remarquable lui-même, M. Pleyel sait que ce piano convient mieux pour l'étude ; tous les professeurs sont d'accord sur ce point : il a apporté plusieurs améliorations à ces instruments, aujourd'hui presque abandonnés, relégués dans les vieux châteaux et dans les villes de province, entre autres une nouvelle combinaison de barrage, qui, en augmentant la grosseur des cordes, assure la solidité des instruments.

La plupart des détails techniques que nous venons de donner sur les perfectionnements et les découvertes de M. Pleyel sont extraits d'excellents rapports publiés par notre collaborateur M. Anders, lors des expositions dernières.

Parlerons-nous de la lutte qui semble s'être établie entre les deux premiers fabricants de pianos de notre époque ? Pourquoi ? nous n'aimons pas les comparaisons parce qu'il n'en ressort presque jamais de vérité utile, ni de progrès pour l'art.

Mettons en fait que MM. Erard et Pleyel travaillent chacun de leur côté dans un but de perfectionnement qui mérite une égale part d'éloges; les artistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le mérite relatif des instruments des deux célèbres facteurs. Si Thalberg joue les Erard, Prudent ne peut jouer que les Pleyel." Revue et gazette musicale de Paris, 25/10/1846, p. 338

![]()

![]() PARIS -

"Exposition

des produits de l'Industrie, quatrième article - Pianos. - M.

Pleyel.

PARIS -

"Exposition

des produits de l'Industrie, quatrième article - Pianos. - M.

Pleyel.

La maison Pleyel jouit d'une réputation européenne justement acquise par l'excelence de ses instruments qui se sont répandus dans toutes les parties du monde. Cette réputation, elle la doit moins à des inventions marquantes qu'au soin extrême qu'elle a toujours apporté à sa fabrication.

Loin de se livrer à la recherche d'un nouveau système, elle s'est contentée de perfectionner ce qui existait, et c'est ainsi qu'elle s'est élevée au rang qu'elle occupe.

Adoptant, en 1825, le mécanisme anglais, elle lui fit subir de notables changement qui en modifiérent la nature, et l'élevèrent au plus haut degré de perfection.

On sait que le mécanisme anglais, renommé pour sa solidité, pour la force qu'il imprimait au marteau, avait le grave inconvénient de rendre le toucher trop lourd, et de se refuser souvent à la répétition rapide de la note, défauts qui le faisaient repousser des artistes français et allemands.

M. Pleyel est parvenu à lui donner une facilité, une précision qui ne laisse rien à désirer. Tous ses claviers obéissent à la moindre pression du doigt, et se prêtent également à la délicatesse et à l'énergie de l'exécution.

Ajoutez à cela que la solidité de ses instruments est parfaite, qu'une qualité de son chantante, sans cependant exclure la force, leur donne un charme particulier, et vous comprendrez la vogue qui s'y est attachée, et qui semble devoir s'augmenter tous les jours.

L'exposition de M. Pleyel se compose de huit modèles, depuis le piano à queue du plus petite dimension. L'insuffisance de la place n'ayant pas permis de les ranger tous ensemble, ils ont passé successivement sous les yeux du public.

C'est en visitant la manufacture même

que nous les avos vus réunis, et que nous avons pu mieux les

apprécier et les comparant entre eux. cette comparaison, loin de

leur être défavorable, en a fait au contraire ressortir le mérite.

Nous croyons inutile de nous arrêter

ici à l'un des deux qui ne présente rien de nouveau relativement au

mécanisme ou a la construction. occupons-nous plutôt de l'autre qui

se distingue par une innovation remarquable ayant pour but de

doubler le son.

Depuis plusieurs années le piano, en général, a beaucoup gagné sous

le rapport de la sonorité. Les efforts de tous les facteurs se sont

dirigés sur ce point; c'est en apportant des modifications soit au

système de barrage, soit à la table d'harmonie, c'est en allongeant

les cordes, en augmentant leur grosseur qu'ils ont obtenu des

résultats plus ou moins heureux.

M. Pleyel n'est pas resté étranger à ces tentatives : ses instruments le prouvent assez pour que nous n'ayons pas besoin dinsister. Mais dans le piano dont nous parlons, il ne s'agit pas de semblables changements de construction; il s'agit d'un moyen mécanique mis à la disposition de l'exécutant, et a l'aide duquel celui-ci peut doubler le son de chaque note en faisant entendre à la fois l'octave.

Par suite d'un mécanisme particulier,

une seule et même touche mettant en mouvement deux marteaux, celui

de sa note et celui de l'octave inférieure, l'instrument a reçu le

nom de piano à double percussion.

On a vu dans notre dernier article une invention analogue appliquée

au piano par MM. Boisselot, nommé par eux piano octavié. Mais si les

idées de deux facteurs se sont rencontrées dans la recherche du même

résultat, les procédés pour l'obtenir diffèrent essentiellement.

On se rappelle que MM. Boisselot ont établi deux systèmes, et qu'ils obtiennent l'octave dans l'un par un seul marteau en multipliant les cordes, dans l'autre par l'action de deux marteaux frappant simultanément leurs cordes respectives, et mis en mouvement par des leviers obliques.

Le système de M. Pleyel n'a rien de

commun avec le premier ; il se rapproche du second en ce qu'il

repose également sur l'emploi de leviers obliques, mais la

combinaison de ces leviers avec un second échappement et la manière

d'effectuer le coup de marteau, constituent une différence qui en

fait une invention nouvelle.

Chaque touche porte un échappement additionnel que la pédale met en état de fonctionner, ou qu'elle neutralise en le reculant.

Quand il fonctionne, cet échappement soulève une extrémité d'un levier oblique, dont l'autre extrémité en s'a baissant entraîne avec elle, par l'intermédiaire d'une tige de laiton, un appendice en forme de queue qui est ajouté à la noix du marteau : ce mouvement fait basculer le marteau qui va frapper la corde.

L'idée de faire basculer le marteau au lieu de le soulever par devant, est peut-être la partie la plus ingénieuse de l'invention, en ce qu'elle simplifie considérablement la transmission du mouvement.

Chaque marteau est susceptible d'être soulevé de deux manières : devant son centre, par sa propre touche; derrière son centre, par le levier de la touche de l'octave. Un système tout-à-fait analogue fait lever les étouffoirs.

Du reste, comme dans le piano de MM. Boisselot, la pédale qui met en mouvement ce mécanisme se divise en deux parties, c'est-à-dire que l'on peut, à volonté, produire l'octave dans une partie du clavier soit seulement pour le dessus, soit pour la basse.

Nous nous sommes exprimé sur l'inconvénient que peut avoir cette division lorsque l'artiste en dépasse la limite sans y songer, de même que sur l'embarras causé par la multiplicité des pédales.

Cet embarras, M. Pleyel y a pourvu par une idée fort simple mais très heureuse en arrangeant ces deux pédales de la harpe. De cette façon les pieds deviennent libres pour pouvoir emplyer en même temps les deux autres pédales, celle qui fait lever les étouffoirs et celle que l'on nomme unicorde. On conçoit la variété des effet que cette disposition permet de produire.

Nous avons entendu cet instrument sous les mains habiles de M. Goria qui, familiarisé avec toutes les ressources qu'il présente, en a su tirer un grand parti. Nous ne doutons pas qu'à la prochaine saison, dès que ce piano sera joué dans les concerts, il obtienne un grand succès.

On connaît les pianos à queue de petit format (appelés ordinairement pianos demi-queue), dont M. Pleyel a commencé la fabrication en 1838, et qui ont été accueillis par le public avec une faveur marquée. Ils ont reçu depuis quelques perfectionnements de détail, qui contribueront à en augmenter le succès. Celui qui fait partie de l'exposition, nous a paru réunir toutes les qualités désirables de ce genre d'instrument.

Nous passons aux pianos droits et verticaux.

On sait qu'en 1830 M. Pleyel importa d'Angleterre une espèce de piano vertical, appelé dans ce pays piano piccolo à cause de sa petite dimension, et auquel il donna le nom plus court et plus court et plus harmonieux de pianino.

Ces jolis instruments, qui n'avaient que la largeur du clavier, une hauteur et une profondeur proportionnée, et qui se distinguaient en outre par une qualité de son pure, moelleuse et chantante, eurent bientôt la vogue, et se répandirent avec rapidité.

Tout en continuant la fabrication de ces pianinos, M. pleyel a établi deux nouveaux modèles de pianos verticaux, de dimensions très pres de la corde, et permet de répéter rapidement la note par la plus faible pression du doigt laissé sur la touche. On conçoit les avantages que présente un pareil pour exécution rapide et brillante.

Il nous reste à parler des pianos carrés.